Von Krise bis zur Befreiung – Spuren einer zerrissenen Stadt

Während einer unserer Touren stand ich mit einer Gruppe vor dem St.-Nikolai-Mahnmal, als eine Teilnehmerin fragte: „Wie konnte eine Stadt wie Hamburg, voller Musik, Handel und hanseatischer Toleranz, zu einem Ort solcher Zerstörung werden?“ Die Frage hing in der Luft, hallte wider an dem von Bomben gezeichneten Turm, der heute als Mahnmal des Gedenkens steht.

Hamburgs Geschichte im Zweiten Weltkrieg ist keine einfache Erzählung von Helden und Schurken, sondern einer Stadt, die unter extremen Bedingungen ums Überleben kämpfte. Vom wirtschaftlichen Zusammenbruch der 1930er Jahre über die Unterdrückung unter den Nazis, von der verheerenden Feuersturm-Katastrophe, die über 60 % der Stadt zerstörte, bis hin zu den schwierigen Jahren des Wiederaufbaus – Hamburg erlebte die volle Wucht von Deutschlands dunkelstem und prägendsten Jahrzehnt.

Wenn ihr heute durch die Straßen geht, an Gedenktafeln, rekonstruierten Gebäuden und stillen Stolpersteinen vorbeikommt, spürt ihr noch immer, wie die Vergangenheit unter der modernen Stadt atmet. Wer diese Spuren versteht, begreift, wie Hamburg zwischen 1929 und 1949 fiel, brannte und wieder auferstand.

Die Weltwirtschaftskrise und Hamburgs Niedergang (1929–1933)

Hamburg war Deutschlands größter Hafen und nach London der zweitwichtigste Europas. Doch als der Börsenkrach von 1929 den Welthandel traf, stürzte Hamburg in eine tiefe Krise. Die Exporte brachen ein, Industrieaufträge blieben aus. Die Arbeitslosigkeit explodierte: 1932 waren rund 28 % der Hamburger Erwerbstätigen ohne Job. In absoluten Zahlen stieg die Zahl der Arbeitslosen von etwa 32.000 im Jahr 1928 auf rund 135.000 im Jahr 1932. Arbeiterstadtteile wie Altona und St. Pauli litten besonders unter der Not.

Der einst blühende Hafen lag still, die Docks waren leer, Schiffe lagen auf Grund – ein Symbol des Niedergangs. Die Menschen hungerten, Armut breitete sich aus. Proteste, blutige Unruhen und sogar tödliche Aufstände wurden zur Normalität, wie in vielen deutschen Städten. Diese Not trieb viele in die Arme politischer Extreme. 1932 wurde die NSDAP zur stärksten Partei Hamburgs: Bei den Bürgerschaftswahlen im April 1932 erreichte sie 31,2 % der Stimmen, knapp vor der SPD mit 30,2 %. Die wirtschaftliche Verzweiflung ließ viele Hamburger auf das Versprechen radikalen Wandels hoffen.

Die Machtübernahme der Nazis – Hamburg wird braun (1933)

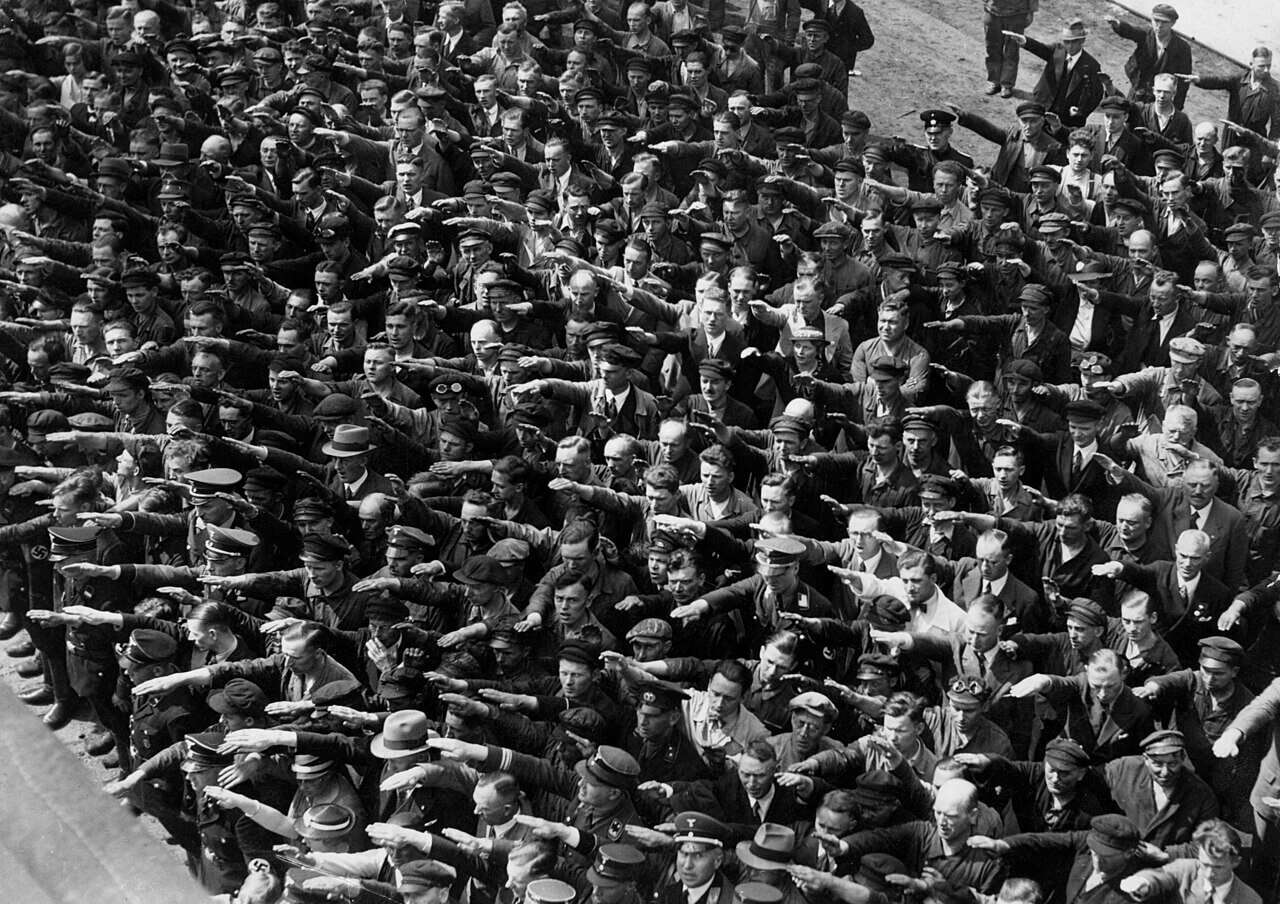

Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 übernahmen die Nazis schnell die Kontrolle in Hamburg. Sie organisierten Massenkundgebungen, unterwanderten Presse und Schulen und nutzten Notverordnungen, um die Opposition auszuschalten. Nach dem Reichstagsbrand-Erlass im Februar und dem Ermächtigungsgesetz im März wurden politische Gegner außer Gesetz gestellt.

Am 3. März 1933 stürmten SA-Einheiten das Hamburger Rathaus, besetzten Polizeistationen und politische Ämter. Einen Tag später trat der damalige Bürgermeister Carl Wilhelm Petersen zurück. Am 5. März 1933 wehte erstmals die Hakenkreuzfahne vom Balkon des Rathauses. Der SA-Führer Karl Kaufmann wurde zum „Gauleiter“ ernannt und regierte mit fast diktatorischer Macht. Die gewählte Bürgerschaft wurde aufgelöst, ein von den Nazis dominierter Senat übernahm die volle Kontrolle über die Stadt – mit der Begründung: „Der Senat ist dem Volk nicht mehr rechenschaftspflichtig.“

Die Unterdrückung begann sofort. Die ersten Verhaftungswellen trafen Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Allein im März 1933 wurden etwa 550 Hamburger, meist kommunistische Funktionäre, in improvisierte Gefängnisse geworfen. Alte Gefängnisse und Luftschutzbunker wie der Stadtpark-Bunker und das Gefängnis Fuhlsbüttel wurden zu frühen Konzentrationslagern und Folterstätten umfunktioniert. Fuhlsbüttel war bereits Mitte 1933 eines der ersten offiziellen KZs des Regimes. Die lokale Nazi-Elite und Industrielle wie Blohm+Voss profitierten früh von der Aufrüstung.

Das Alltagsleben änderte sich rasant. Die Nazi-Herrschaft bedeutete, dass Nachbarn einander bespitzelten und Denunziationen an der Tagesordnung waren. Am 1. April 1933 erzwang die SA einen reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte und demütigte jüdische Ladenbesitzer in Hamburg und ganz Deutschland. Hamburgs jüdische Gemeinde, eine der größten des Landes, spürte die neue Feindseligkeit sofort. Viele Familien flohen, andere wurden in den folgenden Jahren vertrieben.

Die Reichspogromnacht 1938 – Ein Wendepunkt der Gewalt

In der Nacht vom 9. November 1938 entlud sich in der Reichspogromnacht eine Welle des Terrors, die Hamburg für immer narbte. Nazi-Horden, getrieben von Hass, zerschlugen, verbrannten und zerstörten alles Jüdische in ihrem Weg. Schaufensterscheiben zersplitterten zu tödlichen Scherben, Synagogen loderten wie Fackeln in der Nacht, jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden geschlagen, gedemütigt und in den Abgrund gerissen. Die prächtige Bornplatz-Synagoge, ein Symbol des Glaubens und der Gemeinschaft, wurde entweiht, geschändet – und zwar nicht von den Flammen zerstört, sondern kurz darauf von den Nazis abgerissen, ihre majestätischen Steine zu Schutt zermalmt.

Die Straßen waren erfüllt von Angst, als jüdische Familien aus ihren Häusern gerissen, ihre Geschäfte geplündert und ihr Leben zerstört wurden. Das war kein spontaner Ausbruch von Wut, sondern der erste große Schritt zur systematischen Vernichtung. Tausende wurden wie Vieh zusammengetrieben und in den Osten deportiert. Fast niemand kehrte zurück.

Unter ihnen war Dr. Betty Warburg, Ärztin aus einer der angesehensten Hamburger Familien, die 1943 aus ihrem Leben gerissen und im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde. Rabbiner Joseph Carlebach, Leiter der jüdischen Schule Hamburgs, wurde 1943 nach Lettland deportiert und dort von den Nazis hingerichtet – seine Stimme für immer zum Schweigen gebracht.

Heute trägt Hamburg Zeugnis. Wo einst die Bornplatz-Synagoge stand, erinnert der Joseph-Carlebach-Platz mit einem Mosaik der Erinnerung an das, was verloren ging. Und in der ganzen Stadt flüstern tausende Stolpersteine, kleine Messingplatten im Pflaster, die Namen der Verschwundenen. Jeder Stein ein Leben. Jede Inschrift eine Geschichte, ausgelöscht durch Feuer, Wut und die Maschinerie des Völkermords. Wenn ihr über diese Straßen geht, geht ihr über ihre Namen. Das sind die Narben, an die sich die Stadt erinnert – und die sie nie ungeschehen machen kann.

Hamburg als Kriegsmaschine: Rüstung, KZs und Zwangsarbeit (1939–1945)

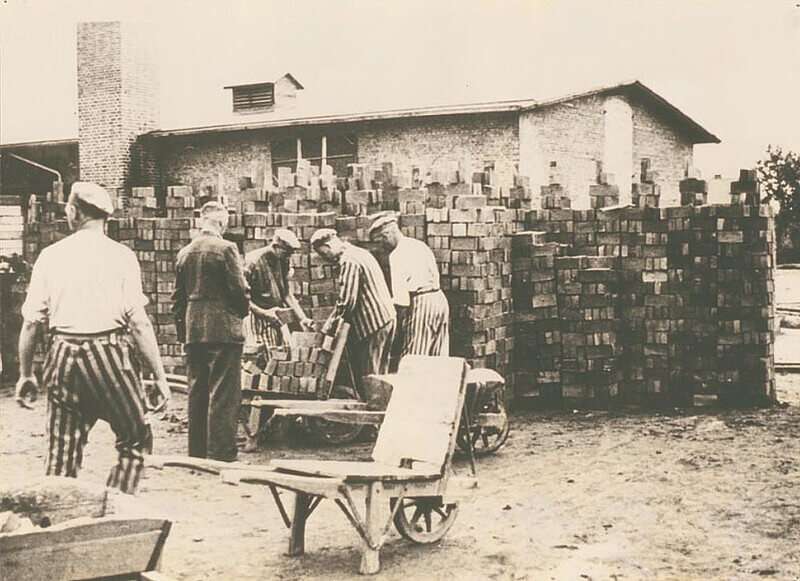

Mit Kriegsbeginn 1939 wurde Hamburgs industrielle Kraft auf die Rüstungsproduktion umgestellt. Das dunkelste Kapitel war das Konzentrationslager Neuengamme, versteckt im Stadtteil Bergedorf. Was Ende 1938 als brutales Arbeitslager begann, wuchs zu einem monströsen Netzwerk aus Dutzenden Außenlagern in und um Hamburg. Über 100.000 Menschen – politische Häftlinge, Widerstandskämpfer, Kriegsgefangene und Juden – wurden hier interniert. Das Ziel der Nazis: Ausbeutung bis zum Tod. In Ziegeleien und Rüstungsfabriken wurden die Häftlinge bis zur Erschöpfung getrieben, ihre Körper wie wegwerfbare Werkzeuge behandelt.

Die Bilanz war unerträglich. Im bitterkalten Winter 1944/45 starben über 1.700 Menschen pro Monat. Bis zum Kriegsende haben mehr als 50.000 Männer, Frauen und Kinder ihr Leben in Neuengamme verloren – ausgelöscht durch Hunger, Krankheiten und die grausame Willkür der SS.

Krystyna Razińska, eine der wenigen Überlebenden, erinnerte sich später: „Mein Gott, wie habe ich das nur überlebt? Die Läuse, die an meiner Haut fraßen, die eitrigen Wunden, der nagende Hunger, die Schläge, die mich nach Luft schnappen ließen, der Missbrauch, der mir meine Menschlichkeit nahm. Ich war nur noch ein Schatten … hohl, unkenntlich. Vielleicht habe ich nur überlebt, weil ich jung war, weil mein Körper noch nicht ganz von ihrem Bösen aufgezehrt war.“

Werften wie Blohm+Voss, bekannt für den Bau des Schlachtschiffs Bismarck, stellten auf die Massenproduktion von U-Booten um. Flugzeughersteller wie Hamburger Flugzeugbau expandierten rasant, und Rüstungsbetriebe wie Dynamit Nobel produzierten rund um die Uhr Bomben. Jede Branche brauchte Arbeitskräfte, doch Millionen deutscher Männer waren an der Front. Um die Lücken zu füllen, wurden Zwangsarbeiter aus besetzten Ländern und Kriegsgefangene in riesigem Umfang nach Hamburg verschleppt. 1944 arbeiteten etwa 500.000 ausländische Zwangsarbeiter und Deportierte in Hamburgs Industrie. Viele von ihnen lebten in Lagern am Stadtrand. Blohm+Voss betrieb beispielsweise ein Lager in Steinwerder von Juli 1944 bis April 1945, in dem etwa 500 vor allem ausländische Frauen unter brutalen Bedingungen an Kriegsschiffen arbeiten mussten.

Ein besonders grausames Beispiel für Nazi-Sadismus waren die Verbrechen am Bullenhuser Damm. Zwanzig jüdische Kinder, zehn Mädchen und zehn Jungen zwischen fünf und zwölf Jahren, wurden aus Auschwitz nach Hamburg gebracht. Dort infizierte sie ein SS-Arzt absichtlich mit Tuberkulose, um die angebliche „minderwertige Rasse“ der Juden „wissenschaftlich“ zu beweisen. Die Kinder litten unerträgliche Qualen: blutiger Husten, brennende Schmerzen in der Brust, hohes Fieber, lähmende Schwäche und quälende Kopfschmerzen. Ihr Leiden war nicht nur körperlich, sondern gezielte Grausamkeit – der SS-Arzt nahm ihren Tod billigend in Kauf, im Namen seiner monströsen Ideologie.

Als der Krieg zu Ende ging, versuchten die Nazis, ihre Verbrechen zu vertuschen. Die Kinder und ihre vier Betreuer wurden im Keller des Gebäudes erhängt. Ein verzweifelter Versuch, die Wahrheit zu begraben. Der SS-Arzt vergrub sogar die Ergebnisse seiner Experimente, in der Hoffnung, seine Gräueltaten für immer zu verbergen. Jahrzehnte später wurden seine Verbrechen zufällig aufgedeckt. 1966 wurde er schließlich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Er verbrachte den Rest seines Lebens im Gefängnis – doch keine Strafe konnte die zerstörte Leben oder die gestohlene Unschuld der Kinder vom Bullenhuser Damm wieder gutmachen.

Die meisten Hamburger konfrontierten diese Realitäten kaum. Viele profitierten von der Kriegswirtschaft, während die Nazi-Propaganda die Existenz der Lager herunterspielte oder leugnete. Manche Stadtteile schauten weg, selbst wenn die Wachtürme der Lager in Sichtweite ihrer Häuser standen. In den letzten Kriegsmonaten war Zwangsarbeit ein alltägliches Bild – eine Ironie, die vielen erst bewusst wurde, als alliierte Bomber die Produktion zum Erliegen brachten.

Operation Gomorrha 1943 – Der Feuersturm

Vom 24. Juli bis 3. August 1943 erlebte Hamburg die schwersten Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs. Im Rahmen der „Operation Gomorrha“ griffen nachts Hunderte britischer Bomber an, tagsüber Hunderte US-amerikanischer Maschinen. Die Briten warfen Brandbomben über dicht besiedelte Stadtteile, die Amerikaner bombardierten tagsüber den Hafen und Kugellagerfabriken. Die kombinierte Wirkung erzeugte einen Feuersturm: Überlappende Brände verschmolzen zu orkanartigen Flammenwirbeln.

Die Zerstörung war katastrophal. Schätzungen zufolge starben zwischen 35.000 und 40.000 Menschen – mehr als bei jedem anderen Bombenangriff auf eine deutsche Stadt. Eine Gedenktafel am Hammerbrookkanal erinnert daran, dass über 35.000 Menschen in den Flammen umkamen, darunter tausende Zwangsarbeiter und über 5.000 Kinder.

Etwa eine Million Hamburger flohen in Panik oder wurden evakuiert. Es gibt Berichte von Bierlastern, die ununterbrochen ein und aus der Stadt fuhren und jeweils ein Dutzend Zivilisten mitnahmen. Eine Überlebende, die später an einer unserer Touren teilnahm, erzählte, wie sie als kleines Mädchen drei Tage in einem überfüllten Bunker verbrachte, bevor sie evakuiert wurde – und so ihr Leben rettete, denn in der vierten Nacht erstickten oder verbrannten alle im Bunker durch den Feuersturm. Am Ende der Angriffe waren ganze Stadtteile wie Hammerbrook, Rothenburgsort, Horn und Hamm im Osten Hamburgs fast vollständig zerstört.

Überlebende erwachten am 25. Juli in einem dicken, orangefarbenen Glutdunst über der Stadt, atmeten endlosen Rauch. Ein Tagebuch beschreibt, wie die Luft am Morgen von Glut erfüllt war und Überlebende durch Trümmer krochen, auf der Suche nach Angehörigen. In den folgenden Tagen mussten Feuerwehrleute, Soldaten und sogar Häftlinge aus Neuengamme, die in neu errichteten Lagern festgehalten wurden, Verschüttete retten, Trümmer räumen, verkohlte Leichen bergen und Blindgänger entschärfen. Der Feuersturm hinterließ die Stadt physisch zerstört und die Bevölkerung tief traumatisiert.

Heute erinnern Gedenktafeln und Mahnmale an das Leid dieser Tage. Am Hauptbahnhof erinnert eine Plakette an die „Operation Gomorrha“ und ihre Opfer. Auf dem Friedhof Ohlsdorf liegen in Massengräbern Zehntausende Tote – ihre schweigenden Grabsteine als stumme Mahnung an den Feuersturm.

Befreiung 1945 – Zwischen Hoffnung und Chaos

Im Mai 1945, als das Nazi-Regime zusammenbrach, rückten alliierte Truppen endlich auf Hamburg vor. Nach letzten Gefechten kapitulierte die Stadt am 3. Mai 1945.

Britische Soldaten marschierten ein, begrüßt von einer Mischung aus Erleichterung und Schuldgefühlen. Viele Hamburger fragten sich: War das Sieg oder Niederlage? Essen war knapp, die Unterkünfte kalt, die Stadt noch immer rauchend.

In den chaotischen Nachkriegsmonaten war das Überleben ein täglicher Kampf. Ein florierender Schwarzmarkt entstand, weil die offiziellen Lebensmittelrationen – oft weniger als 1.600 Kalorien pro Tag – die Familien nicht sättigen konnten. Frauen, die „Trümmerfrauen“, räumten mit bloßen Händen Kilometer um Kilometer Schutt, um Platz für den Wiederaufbau zu schaffen. Der Winter 1946/47 war hart: Nebel aus Staub, knappe Kohlevorräte und eine hungernde Bevölkerung.

Die Besatzungsmacht begann mit der Entnazifizierung. Nazi-Propaganda wurde verboten, Organisationen aufgelöst, führende Figuren vor Gericht gestellt. In Hamburg wurde 1949 ein symbolischer Prozess gegen die Werftdirektoren Rudolf und Walther Blohm von Blohm+Voss geführt, weil sie versucht hatten, den Abriss der Werft zu umgehen. Viele niederrangige Funktionäre standen in den späten 1940er Jahren vor ähnlichen Tribunalen.

Ein Neuanfang: Vom Trümmerfeld zur Bundesrepublik

In den 1950er Jahren veränderte sich Hamburg rasant. Unter dem Motto „Wir bauen auf, statt zu betteln“ wurde der Schutt in Rekordzeit geräumt. Wirtschaftsverbände entwickelten das „Hamburger Modell“ der Selbsthilfe: Arbeiter und Gewerkschaften räumten freitags freiwillig Straßen, bezahlt von der Industrie, und kehrten montags zu ihren Jobs zurück.

Neuer Wohnraum war entscheidend für den Wiederaufstieg. Die gewerkschaftseigene „Neue Heimat“ wurde zum größten gemeinnützigen Wohnungsbauer Europas und schuf zwischen 1950 und 1982 etwa 460.000 neue Wohnungen in Westdeutschland. In Stadtteilen wie Barmbek und Wandsbek wuchsen neue Wohnblocks, die Kriegsüberlebenden ein Zuhause gaben.

Wirtschaftlich erlebte Hamburg einen Aufschwung als „Tor zur Welt“. Der Hafen nahm den Schiffsverkehr wieder auf, Kohle-, Stahl- und Exportindustrien expandierten während des Wirtschaftswunders. Hamburg wurde auch zum Zentrum für Verlagswesen und Medien. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ wurde 1947 gegründet und entwickelte sich zu einem der einflussreichsten Medien Deutschlands. Die Handelskammer und Reeder trieben den wirtschaftlichen Wiederaufstieg energisch voran – nun in einem demokratischen Rahmen.

Doch der Wiederaufbau war mehr als physische Rekonstruktion. Die Erinnerung an die NS-Zeit kam nur langsam. In den ersten Nachkriegsjahren wollten viele die Schrecken vergessen, was zu schweigenden Straßen und wenig öffentlicher Auseinandersetzung führte. In den 1960er Jahren begann eine neue Generation, unangenehme Fragen zu stellen. 1965 errichteten ehemalige Häftlinge des KZ Neuengamme ein internationales Mahnmal auf dem Lagergelände – ein Wendepunkt der öffentlichen Erinnerung. Mit der Zeit halfen Ausstellungen, Gedenktafeln und Schulprogramme, Wissenslücken zu schließen. Hamburger begannen, sich an Orten wie dem Ruinenturm der St.-Nikolai-Kirche oder dem Mahnmal am Bornplatz zu versammeln, um der NS-Verbrechen zu gedenken. In den 1960er und 1970er Jahren zwangen Prozesse gegen ehemalige SS-Wachmänner und Polizisten – wenn auch wenige und verspätet – die Öffentlichkeit, sich offener mit Hamburgs Vergangenheit auseinanderzusetzen.

In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik etablierte sich Hamburg als demokratischer Stadtstaat, der Freiheit und lokale Selbstverwaltung betonte. Politiker wie der spätere Bürgermeister Helmut Schmidt warnten immer wieder: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen.“ Das Rathaus diente bis 1949 sogar als Sitz der britischen Besatzungsregierung – ein Symbol für den demokratischen Neuanfang.

Hamburgs Erinnerungskultur heute

Wie erinnert Hamburg heute an den Zweiten Weltkrieg? In der ganzen Stadt zeigen Museen wie das „Museum für Hamburgische Geschichte“ und die KZ-Gedenkstätte Neuengamme Dauerausstellungen, die an die schmerzhaften Narben der Geschichte erinnern. Schulen und öffentliche Programme nutzen die lokale Geschichte, um über Rassismus, Flucht und Integration zu diskutieren – und zeigen, dass die Vergangenheit auch heutige Herausforderungen spiegelt.

Erinnerung ist nicht immer einfach. Es gibt weiterhin Debatten, wie mit ehemaligen NS-Orten umgegangen werden soll. Das „Budge-Palais“ am Alsterufer, eine Villa, die einer jüdischen Familie gehörte, von den Nazis konfisziert und als Dienststelle des Gauleiters genutzt wurde, steht exemplarisch für die anhaltende Last der Geschichte. Nach dem Krieg wurde das Gebäude zur Hochschule für Musik und Theater. Doch eine vollständige Restitution für die Erben der Familie Budge erfolgte erst 2011. Eines bleibt klar: Erinnern ist eine bürgerliche Pflicht.

Möchtet ihr Hamburgs Geschichte im Zweiten Weltkrieg mit uns entdecken? Begleitet uns auf unseren geführten Touren, die diese intensive und komplexe Vergangenheit lebendig werden lassen. Wir gehen zu Gedenkstätten und durch Stadtteile, die von Krieg und Wiederaufbau geprägt sind. Erfahrt die Geschichten hinter Orten wie der St.-Nikolai-Ruine und versteht, wie die Stadt an diese dunklen Jahre erinnert.

Ob ihr Geschichtsinteressierte seid, ein tieferes Verständnis sucht oder einfach über die Echos von Krieg und Erneuerung nachdenken wollt – wir führen euch durch Hamburgs Geschichte von Leid und Hoffnung.

Macht mit bei unserer privaten „Zweiter-Weltkrieg-Tour“ oder der „Historische Altstadt Free Tour“, wo wir diese Geschichten lebendig werden lassen. Besucht www.robinandthetourguides.de und lasst die Reise beginnen.